Kebijakan Perdagangan Di Indonesia : antara Ambivalensi, Pragmatisme, dan Nasionalisme

- Center for Indonesian Policy Studies

- 9 Des 2025

- 5 menit membaca

Diperbarui: 12 Des 2025

PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tinjauan beragam indikator utama di atas (artikel sebelum ini) menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia telah pulih dari pandemi dan kembali mencapai tingkat pertumbuhan yang stabil, di angka sekitar 5%. Tapi, Indonesia perlu tumbuh lebih cepat jika ingin mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Makalah ini berargumen bahwa salah satu strategi yang dapat ditempuh Indonesia guna mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi adalah keterlibatan lebih dalam perdagangan global. Studi telah menunjukkan bahwa negara-negara yang melonggarkan kebijakan perdagangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka secara signifikan (Wacziarg dan Welch 2008). Selain itu, terdapat potensi perdagangan tambahan yang belum dimanfaatkan secara optimal melalui global value chains (GVCs) (Bank Dunia 2020). Bagian ini membahas perkembangan terkini dalam kebijakan perdagangan di Indonesia.

Antara Ambivalensi, Pragmatisme, dan Nasionalisme

Kebijakan perdagangan Indonesia telah berkembang selama hampir 80 tahun. Berdasarkan analisis terbaru tentang kebijakan perdagangan Indonesia oleh Pangestu, Rahardja dan Ing (2015), Patunru dan Rahardja (2015), dan Patunru, Pangestu dan Basri (2018),kebijakan perdagangan Indonesia masih terjebak di antara keterbukaan dan proteksionisme selama lebih dari 50 tahun, dari awal rezim Orde Baru. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa kesimpulan ini masih relevan. Dengan kata lain, pendekatan perdagangan Indonesia belakangan ini tampak berfluktuasi antara ambivalensi, pragmatisme, dan nasionalisme.

Hill dan Pane (2018) membahas bahwa sikap ambivalen terhadap globalisasi terus berlanjut di Indonesia. Hal ini telah menyebabkan hilangnya peluang bagi Indonesia, antara lain dalam hal peningkatan penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Ambivalensi tersebut juga tercermin dalam implementasi kebijakan yang bersifat campuran, yaitu menerapkan liberalisasi di beberapa sektor sambil memperkenalkan kebijakan yang “merugikan” di sektor lain. Selain itu, walaupun Indonesia tetap mengejar berbagai kesepakatan perdagangan, negara ini juga menjadi lebih proteksionis. Contoh terbaru terlihat dalam upaya Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara seperti Australia untuk mengamankan pasokan lithium guna mengembangkan industri baterai EV di Indonesia. Akan tetapi, pada saat yang sama, Indonesia melarang ekspor bijih nikel.

Selain itu, sisi pragmatis kebijakan perdagangan Indonesia ditunjukkan oleh Omnibus law (UU 11/2020 tentang Cipta Kerja) (Surianta dan Patunru 2021). Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mendorong perdagangan dan investasi di Indonesia dengan mempermudah proses perizinan dan kegiatan berusaha. Undang-undang ini merupakan perubahan kelembagaan yang paling signifikan setelah reformasi yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap Asian Financial Crisis (AFC). Namun, cakupannya yang luas telah membuat undang-undang tersebut sangat kontroversial, terutama karena diperkenalkan tanpa konsultasi publik yang ekstensif selama pandemi Covid. Pada November 2021, Mahkamah Konstitusi RI memutuskan bahwa undang-undang tersebut bersifat 'inkonstitusional bersyarat' dan memerintahkan pemerintah untuk memulai kembali proses legislatif. Kegagalan untuk memenuhi instruksi tersebut dapat berakibat pada pencabutan undang-undang tersebut secara permanen. Meskipun kita tidak tahu pasti mengenai tindakan pemerintah untuk memperbaiki kekurangan prosedural tersebut, beberapa peraturan yang saat ini yang mengatur perdagangan dan investasi telah diterbitkan tanpa mengacu pada undang-undang Omnibus law—seperti peraturan neraca komoditas yang dibahas di bagian selanjutnya.

Terakhir, nasionalisme dalam kebijakan perdagangan Indonesia terlihat paling jelas dalam hal pengelolaan sumber daya (Warburton 2017; Aspinall 2018; Patunru 2018)—seperti yang diilustrasikan oleh larangan ekspor nikel yang akan dibahas. Nasionalisme baru ini sering disampaikan dengan elemen anti-kolonial dan anti-imperialis, sebagaimana terlihat pada tanggapan pemerintah terhadap rekomendasi IMF untuk menghapus larangan ekspor mineral (IMF 2023b). Menteri penanaman modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan kepada pers bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikannya untuk memastikan kedaulatan negara “tidak boleh diganggu oleh siapa pun, termasuk IMF,” sedangkan menteri koordinator bidang perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut upaya IMF sebagai imperialisme regulatoris (regulatory imperialism) (Hadi 2023). Presiden menegaskan kembali pendiriannya dalam pidato di hadapan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pada Juli 2023, dengan mengatakan bahwa “kita harus melanjutkan perampingan dengan segala cara, meskipun kita dituntut oleh WTO dan diperingatkan oleh IMF” (Sekretariat Negara 2023).

Walaupun karakterisasi ini sering muncul di sekitar waktu dan di bawah tujuan industrialisasi yang sama, kita tidak boleh menginterpretasikan setiap kutipan secara harfiah. Kita juga tidak mungkin mengaitkan kebijakan atau peraturan dengan satu faktor saja. Oleh karena itu, saya menggunakan tiga perkembangan terbaru untuk menggambarkan hubungan instrumen kebijakan perdagangan Indonesia, di antaranya adalah strategi hilirisasi dan persyaratan konten lokal (LCR), pendekatan Indonesia terhadap perjanjian perdagangan, dan pendekatan neraca komoditas terhadap perdagangan. Sebelum membahas tiga perkembangan tersebut, saya akan meninjau beberapa tren terbaru dalam perdagangan Indonesia, yaitu meningkatnya proteksionisme dan rendahnya partisipasi dalam GVCS.

Tren Terkini

Gambar 5 menunjukkan ekspor dan impor barang dan jasa Indonesia sebagai bagian dari PDB dari tahun 2010 hingga 2023. Tren tersebut menunjukkan empat poin. Pertama, puncak tertinggi perdagangan Indonesia mencapai sekitar 45%, selaras dengan perdagangan di negara-negara besar lainnya dengan pasar domestik yang besar. Kedua, ekspor dan impor bergerak dalam pola yang berdekatan, sehingga menunjukkan bahwa kinerja ekspor Indonesia didukung oleh impor barang setengah jadi dan barang modal (yang seperti dibahas di bagian selanjutnya). Ketiga, pandemi hanya memberikan dampak negatif yang bersifat sementara terhadap arus perdagangan Indonesia. Meskipun kontraksi perdagangan Indonesia konsisten dengan tren global, kontraksi ini lebih ringan dibanding negara lain, dengan perdagangan turun hanya empat poin persentase pada kuartal kedua tahun 2020 dan pulih dengan cepat pada kuartal ketiga dan keempat. Keempat, sejak kuartal III tahun 2022, perdagangan kembali menunjukkan penurunan, selaras dengan perkembangan global. Secara khusus, perdagangan pada kuartal kedua tahun ini dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan inflasi dan eskalasi ketegangan geopolitik (UNCTAD 2023).

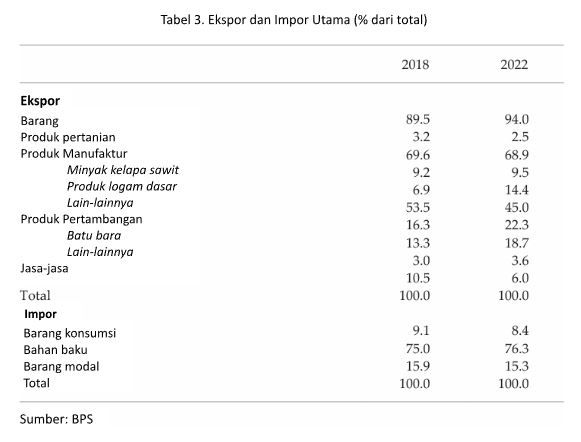

Tabel 3 menunjukkan rincian ekspor dan impor pada tahun 2018 dan 2022. Data di tabel 3 menunjukkan pentingnya manufaktur dan pertambangan dalam ekspor, serta rendahnya kontribusi relatif pertanian (konsisten dengan data di tabel 1). Pangsa produk logam dasar juga meningkat secara signifikan, sehingga menunjukkan kaitan dengan klaim keberhasilan strategi perampingan (lihat di bawah). Sementara itu, pangsa batu bara juga meningkat dengan pesat. Ini menandakan bahwa kontribusi komoditas ini terus berlangsung, meski Indonesia bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekspor impor batu bara.

Selain itu, pola tradisional impor Indonesia terus berlanjut; didominasi oleh materi bahan baku (barang setengah jadi) dan barang modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses produksi di Indonesia masih sangat bergantung pada input impor yang mendukung kegiatan ekspor, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan akses yang lebih besar ke barang setengah jadi untuk meningkatkan produksi dan ekspor. Pane dan Patunru (2023) menunjukkan bahwa peningkatan keragaman dan nilai total input impor berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas perusahaan manufaktur Indonesia. Akses yang lebih luas ke input alternatif memiliki dampak yang positif ketika inputnya berasal dari negara maju (seperti Jepang, sumber lebih dari 15% barang setengah jadi di Indonesia). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan Indonesia juga mengalami peningkatan dalam teknologi dan kualitas produk. Newman, Rand dan Tarp (2023) membahas hasil serupa dalam kasus perusahaan manufaktur di Vietnam. Mereka menemukan kaitan positif antara impor suatu sektor dan produktivitas perusahaan, dan premi produktivitas untuk perusahaan yang menggunakan input impor. Sayangnya, kebijakan seperti LCR (dibahas di bawah) kerap menghalangi akses produsen dalam negeri terhadap input impor. Selain itu, banyaknya impor mencerminkan peningkatan arus masuk investasi asing. Gupta, Patunru, dan Gretton (2022) menunjukkan bahwa defisit perdagangan yang meningkat (impor melebihi ekspor) terjadi seiring peningkatan investasi yang pesat, dan kondisi ini muncul ketika lingkungan bisnis membaik.

Menguatnya Proteksionisme

Proteksionisme di Indonesia semakin menguat lagi sejak pertengahan tahun 2000-an (Patunru dan Rahardja, 2015). Meskipun tarif menurun setelah pertengahan 1990-an, penggunaan hambatan non tarif/non tariff measures (NTM) meningkat. Bahkan akhir-akhir ini, tarif telah meningkat kembali (gambar 6). Di saat yang sama, NTMs tetap sering digunakan, seperti yang ditunjukkan oleh garis hitam tebal yang mewakili tarif yang ekuivalen dengan tindakan. Tarif ekuivalen NTM pada tahun 2021 adalah 12%, jauh lebih tinggi dari tarif rata-rata sederhana sebesar 8%. Jika NTM diuraikan menjadi komponennya (tidak ditampilkan), pembatasan kuantitas memiliki rata-rata tarif ekuivalen tertinggi—sekitar 30%.

Tabel 4 menunjukkan rincian pembatasan perdagangan, berdasarkan data Global Trade Alert. Dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam, Indonesia relatif lebih proteksionis. Cina bahkan lebih proteksionis lagi. Namun, sebagian besar tindakannya diklasifikasikan sebagai dana talangan atau bantuan negara. Dalam hal larangan ekspor, pajak ekspor, larangan impor, tindakan investasi dan LCR, Indonesia merupakan negara yang paling sering menerapkan hambatan non-tarif.

Catatan:

Artikel ini ditulis oleh Arianto A. Patunru dan dipublikasikan oleh The Australian National University. CIPS menerjemahkan dan menggunakannya untuk tujuan pendidikan sebagai referensi bacaan tambahan mahasiswa dalam CIPS Learning Hub Teaching Toolkit. Artikel ini tidak mencerminkan pandangan CIPS.

Komentar